2. 在宅ホスピスケア 〜アンケート調査にみる家族の不安と気持ち〜

……中村 美智子

【はじめに】

私たちの診療所で在宅ホスピスケアに取り組んで、98年12月で2年8ヶ月になります。この間に在宅ケアを導入して亡くなられた癌患者さんは30名で、うち22名が家で死亡されています。様々な調査では多くの人が最期を迎える場所として自宅を希望していますが、実際に家で亡くなる人はまだ多くありません。その理由の一つとして、終末期を自宅で過ごすこと、家で看取ることに関する様々な不安の存在が考えられます。今回私たちは、家族の不安について知るために、在宅で看取りを行った22名の家族にアンケート調査を行い、うち21名(95.5%)から回答を得ましたのでその結果について報告します。

1.不安について

以上11項目を在宅ケア開始前と開始後それぞれについて不安の程度を3段階で答えてもらいました。

2.家で最期を看取られて良かった事

3.残念に思う事

4.自分が癌になったとき、家で過ごしたいと思うか

以上については記述式で答えてもらいました。

【アンケートの結果】回答の一部をご紹介します。

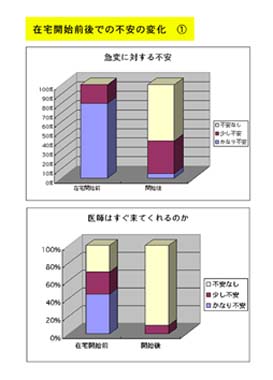

1.不安について

€急に何かあったらどうしたらよいか 開始前100% 開始後40%

医師はすぐに来てくれるか 開始前70% 開始後10%

この2項目については開始後に減少が目立ちます。

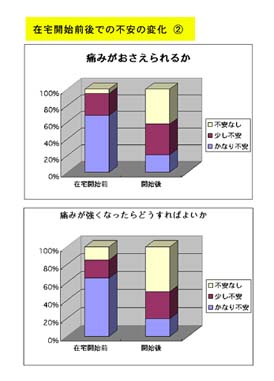

¡痛みを和らげることができるか 開始前94.7% 開始後57.8%

¤痛みが強くなった時どうしたらよいか 開始前85% 開始後50%

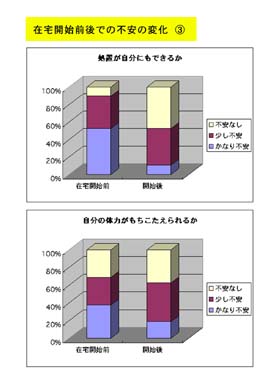

¦消毒や吸引などの処置が自分にもできるか 開始前89.4% 開始後52.6%

©自分の体力が持ちこたえられるか 開始前68.7% 開始後62.5%

疼痛緩和とその対処、それとこの2項目は比較的不安が残りやすいと言えます。

2.家で最期を看取られて良かった事はどういう点でしょうか

・家族のホームグラウンドは家庭であると思う いつも誰かの声が聞こえ、誰かの顔が見えるという ことが心を和ませる 病気以外は普通の状態であるということが良かった

・自宅で最期を迎えたいという本人の希望通りに出来た

・周りに気を遣わずに介護できた

3.もう少しこうだったら良かったのにと残念に思う事は何でしょうか

・もう少し早く在宅ケアを知っていて依頼していれば良かった

・在宅ケアの普及のシステムの確立を希望

・病状の悪化につれ自分を見失い笑顔で接するのが難しくなった事があった

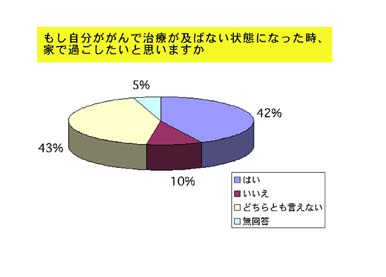

4.今後もし自分が癌で治療が及ばない状態になったとき、家で過ごしたいと思われますか

・はい 42% (9名)

・いいえ 10% (2名)

・どちらとも言えない 43% (9名)

・無回答 10% (1名)

その理由

「はい」

・住み慣れた自分の家で家族と過ごせることが安心

・気を遣わずに済む

「いいえ」

・家族に負担をかける

・自分には夫や子供がいないので兄弟に迷惑はかけられない

「どちらとも言えない」

・家族構成や病状にもよるが家族に負担がかかる

・入院の方が気楽な場合もある

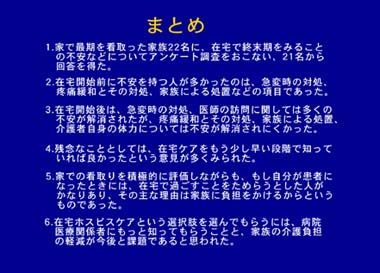

【考察】

末期癌患者さんの在宅ケアを開始する時にその家族が抱く不安は、情報不足や誤解などによってより大きなものになっている場合が少なくありません。それは、周囲に在宅ケアの経験者がいなかったり、病院の治療に当たる医師が在宅ホスピスケアについての理解が不十分なために、相談しにくいというのが実状ではないでしょうか。

在宅ケア中に、約半数の方が患者さんの急変を経験していますが、実際には私たちの対応で殆どの家族がそれほど困らなかったと回答しています。それは、24時間いつでも連絡が取れ、状況によっては頻繁に訪問したことが不安の軽減につながったと思われます。また話しやすい雰囲気を作ることを心がけて対応し、予測される事態・状態の変化や対処法について予め説明することも重要です。医療者側の対応次第で不安を軽減できたり逆に増強させてしまうこともあり、私たちの対応が不十分なために在宅ケアを中止させてしまうことのないように働きかけていきたいと思います。

回答で最も印象的だったのは、患者さんを家で看取ったことは積極的に評価しながらも、自分が末期癌になった時に、自宅で過ごすことをためらう人が多かった点です。家族は患者さんの状態により昼夜を問わず対応しなければならず、在宅ケア開始後も自分自身の体力について不安があると答えた方が多くみられました。多くの主介護者は精神的・体力的にぎりぎりまで頑張ってケアをした経験から、逆に自分が患者となった時に同じ気持ちで自分を看てくれる家族がいないかもしれない、あるいは家族に迷惑をかける・負担になるだろうという思いを持っていると考えられます。そのために自分の場合は在宅ケアを簡単には希望出来ないという答えになっていると思われます。

私たちは、可能な限り連日の訪問や、家族の希望時間に合わせた訪問、また家族と一緒に清拭などケアを行う事はできますが、主介護者の体力は医療者側のサポートだけでは解決できない問題です。家族が患者さんに対して精一杯介護してあげたいという気持ちを持ち続けたまま体力的にもそれを持続出来るのが理想であり、そのためにはより多くの介護面でのサポートが今後必要となってきます。例えば家族間の介護体制の把握や調整・夜間巡回型の訪問・ボランティアの参加など今後の課題です。

次に残念に思うこととして、もう少し早く在宅ケアを知っていれば良かったという回答が多かったことについて考えてみたいと思います。初回訪問から亡くなられるまで15日以内と短期間の方が約半数を占めています。私たちも同じ思いをすることが度々あり、在宅ケアにおいて短期間の関わりで人間関係を作ることは困難で、個別的なニーズに対応するには早い時期からの関わりが重要です。そのためには、癌の治療に当たっている病院などの医療関係者に在宅ケアを選択肢の一つとして認識してもらい、また一般市民の方にも在宅ホスピスケアを知っておいてもらいたいと思います。

【おわりに】

在宅ホスピスケアに関わって2年8ヶ月が経ちました。今回アンケートを行い、患者さんの家族の気持ちを少しではありますが知ることが出来ました。実際に家族の持つ不安と負担の大きさは想像以上のものがあり、家族にとってどんなことが不安として感じられているか、またそれを軽減するにはどうしたらよいのかを考える良い機会となりました。在宅ホスピスケアにおいて、家族の方へのケアの重要性を改めて知ることが出来たと思います。

癌で治療が及ばないような状態になった時、自宅で最期を迎えたいと思われる患者さんが地域での在宅ホスピスケアを選択し、安心して自宅で過ごすことができるように私たちは努力していきたいと思います。

以上です。ありがとうございました。

[「在宅ホスピスケアにおける死後の処置と看護婦の思い」へ行く]