1.「在宅ホスピスケアにおける死後の処置と看護婦の思い」

…… 中出 千晶

[はじめに]

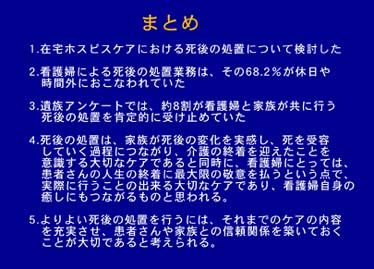

私たちの診療所で在宅ホスピスケアに取り組んで、98年12月で2年8ヶ月になります。この間に亡くなられた癌患者さんは30名で、うち22名が自宅で死亡されています。

これまで、患者さんの死亡時には時間によらず、即座に医師が死亡確認し、その後続いて、死後の処置を看護婦が行ってきました。

しかし、在宅での死後の処置は、緊急コ−ルへの対応とは異なり、果たして、すぐに行わなければいけないことなのか、また、看護婦の仕事なのか、という疑問があげられます。

こうした問題について考えてみるために、今回、これまで自宅で亡くなられた癌患者さんの死亡された曜日、時刻を調べると共に、遺族アンケ−トを行い、家族にとって、死後の処置とは何であるのかをたずねました。また、葬儀社に問い合わせ、死後より葬儀にどうつながり、葬儀社の行う処置と、看護婦が行う処置との違いは何であるのか、そして、看護婦である私にとって死後の処置とは何であるのかを考えてみたので報告します。

[方法・結果]

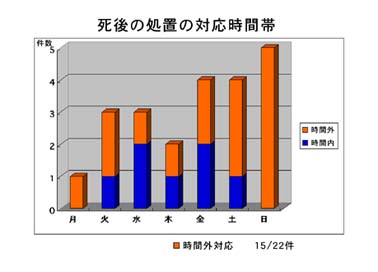

はじめに、この2年8ヶ月の在宅ホスピスケア活動の中で、看護婦が勤務時間外に、どれだけ死後の処置を行ったか、自宅で亡くなられた22名の患者さんの、死亡された曜日と、時刻を調べました。

グラフの中の、青色部分の時間内とは、月曜日から金曜日の朝9時より夕方5時までと、土曜日の午前中の勤務時間内を示します。黄色部分の時間外とは、勤務時間外の夜間と、土曜日の午後と、日曜日が含まれます。時間内の対応は7件で全体の31.8%、時間外の対応は15件で全体の68.2%でした。

次に、自宅で亡くなられた癌患者さん22名の家族の方に99年1月にアンケ−ト調査を行い、21名より回答を得ました。

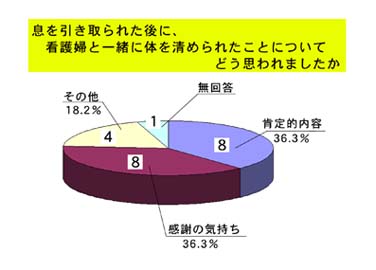

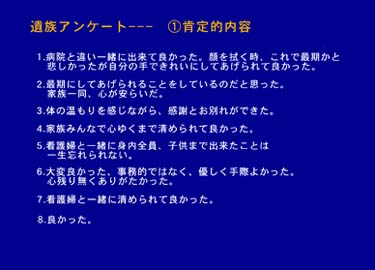

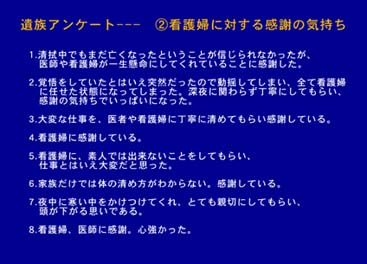

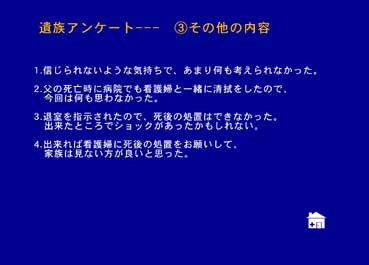

内容は「息を引き取られた後に、看護婦と一緒に身体を清められた事についてどう思われましたか。」という質問に自由記述式で答えていただきました。結果は肯定的な内容が8件、私たちスタッフに対する感謝の内容が同じく8件、その他の回答が4件、無回答が1件でした。

次に具体的な内容です。肯定的な意見として、「病院と違い、一緒に出来てよかった。顔を拭くときこれで最期かと悲しかったが、自分の手できれいにしてあげられてよかった。」「最期にしてあげられることをしているんだと思った。家族一同心安らいだ。」「身体の温もりを感じながら、感謝とお別れができた。」「家族みんなで心ゆくまで清められて良かった。」等の意見がありました。

次に、私たちスタッフに対する感謝の意見としては、「清拭中でもまだ亡くなったという事が信じられなかったが、医師や看護婦が一生懸命にしてくれていることに感謝した。」「覚悟をしていたとはいえ、突然だったので動揺してしまい、全て看護婦に任せた状態になってしまった。深夜にかかわらず、丁寧にしてもらい、感謝の気持ちでいっぱいになった。」等の意見がありました。

次はその他の意見です。「信じられない気持ちで、あまり何も考えられなかった。」「父の死亡時に病院でも看護婦と一緒に清拭をしたので、今回は何も思わなかった。」「退室を指示されたので、死後の処置はできなかった。できたところでショックがあったかもしれない。」「出来れば看護婦にお願いして、家族は見ない方が良いと思った。」と4件の少数意見がありました。

次に、診療所の近隣にある、K葬儀社に訪問し、看護婦の死後の処置との違いがあるのか、お話を聞かせて頂きました。

死後より葬儀までの流れは、まず、死亡診断書を確認し、鼻のみに綿花を詰め、その他はドライアイスをあて、翌日の納棺の前に、看護婦が行う処置とだいたい同じ内容で身体を清めるということです。希望者にはこのときに湯灌を行います。このことから、納棺までは最初に処置を行ってからは、遺体にふれずにそのままの状態で過ごすことになる、とのことでした。

[考察]

遺族アンケ−トの結果から、肯定的な意見が8件と多かった事から、家族と看護婦が、共に行った死後の処置は、満足感が高かったと捉える事が出来ると思います。家族が看護婦と共に、反応のない遺体に触れ、死後の変化を実感する事は、死を受容していく過程につながっていきます。また、これまでの介護の日々や思い出について話をしながら死後の処置を行うなかで、「これで終わりなんだ。」と実感することができ、大切な家族との別れや、介護の終着を迎えることを意味づける、家族に対しての大切なケアの一つといえると思います。

また、私たちスタッフに対する感謝の意見が、肯定的な意見と同数と多くありました。これは、ただ単に処置をしてもらってありがたかったという思いだけではなく、それまでの私たちの関わりに対しての感謝の気持ちであるとも考えられます。このことから、死を迎えるまでのケアの内容や、患者さん、家族との信頼関係を築くことの大切さを振り返って実感できました。

少数意見としての否定的な意見や、死の受容の準備が出来ていなかったり、退室を指示されたという意見もありました。実際に退室を指示するようなことはないのですが、私達から、家族に対する死の受容のための準備教育、説明が不足していたり、死後の処置の際の家族に対する配慮が十分でなかったためと思います。

遺族アンケ−トの肯定的な意見をふまえると、葬儀社が行う処置と、私達が家族と共に行う処置の持つ意味は違ってきます。葬儀社が行っている処置はやはり、儀式の一つとして捉えられている部分が大きいと思います。納棺までそのままにするのではなく、周囲の人々がお参りに来られるまえに処置をすることも意味のある事だと思います。

死後の処置は、その7割近くが時間外に行われており、精神的、肉体的に看護婦にかかる負担は少なくありません。しかし、それは看護婦が、一番最後に行うことが出来る援助であり、患者さんの温もりのある間に、それまで共に患者さんを支えてきた家族の方々と、最期のお別れをすることは、私達にとっての一つの関わりのけじめでもあり、看護婦自身の癒しにもつながります。

私達は在宅ホスピスケアに関わることで、死に直面した患者さんと、その家族との貴重な時間の中で、援助という関わりを通して、その人の生と死を共有させて頂いています。家族、夫婦の愛情や死生観、それまでの私自身の人生の中では触れる事の出来なかった思い、気づきもたくさんあり、人間としての学びも多くあります。このことから、患者さんの人生の終着に、最大限の敬意を払うために、私達が現実的に行える援助の一つとして死後の処置を、これからも行っていきたいと思います。

最後にまとめです。

以上です。ありがとうございました。

![]()