…… 川畑 香奈子

[はじめに]

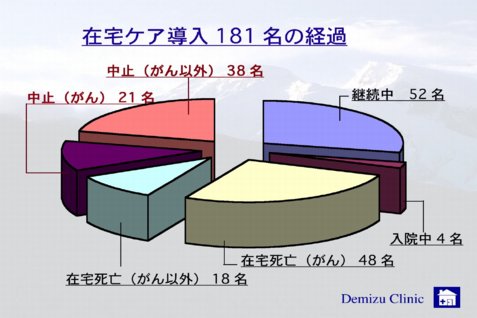

私たちのクリニックが在宅診療を開始して以来、2002年3月までの5年10ヶ月間に在宅導入した患者さんは181名(末期がん69名 その他112名)になります。このうち現在継続中の患者さんは57名(入院中5名を含む)、これまでに在宅で看取った患者さんは66名(末期がん48名 その他18名)です。これら123名をのぞいた、残りの58名(末期がん21名 その他37名)は、何らかの理由で在宅ケアが途中で中止されている。今回、私たちは末期がん患者さんでの在宅ケア途中中止例のうち、その後の経過が把握できている20名を対象に、その理由について検討をおこなったので報告します。

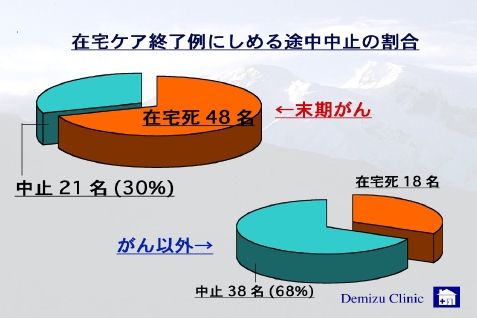

[結果1]末期がんとその他の疾患での途中中止割合の比較

末期がん患者さんと、それ以外の患者さんの途中中止例を比較すると、

末期がん患者さんの途中中止例は69名中21名(30.4%)で、

末期がん以外のケースでの途中中止例は、56名中38 名(38%)でした。

末期がん患者さんの場合が、がん以外の患者さんの場合より少ない理由は、在宅ケア期間が短く、介護者の身体的、精神的、経済的負担に目途がたちやすいこと、介護者の年齢が比較的若いことなどが考えられました。

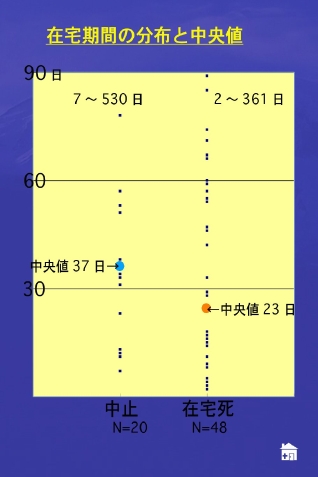

[結果2]在宅死亡例との在宅期間の比較

末期がん患者さんで、途中中止例20名と、在宅死亡例48名のそれぞれの在宅期間を比較しました。途中中止例の患者さんの在宅期間は7 日〜530日で中央値は37日でした。

在宅死亡された患者さんの在宅期間は、2日〜 361日で中央値は23日でした。

これを、散布図にして表すとこの様な結果となり、途中中止例の在宅期間の方がやや長くなっていました。

[結果3]告知、疼痛管理に関して(スライド無し)

告知の有無を比較すると途中中止例の告知ありは11名(55%)で告知なし9名(45%)でした。

在宅死亡例での告知ありは29名(60.4%)で、告知なしは20名(39.6%)で告知の有無に関しても大きな差異は認めませんでした。(ここで言う告知ありは、本人が一度は自己の病気について”がん”と聞いたことがある場合を指しています。告知ありとはいえ、転移のことや、がんが原因で状態が悪くなっている事を、知らない場合なども含まれています)。

疼痛に関する治療の有無は、

途中中止例で、麻薬を使用した例は12名で60%でした。

在宅死亡例は、34名で70%でした。両者に大きな差異は認めず、むしろ在宅死亡例の方が麻薬を使用した疼痛緩和を行った割合が多かったです。

[結果4]在宅ケア中止後の最終入院日数とその理由

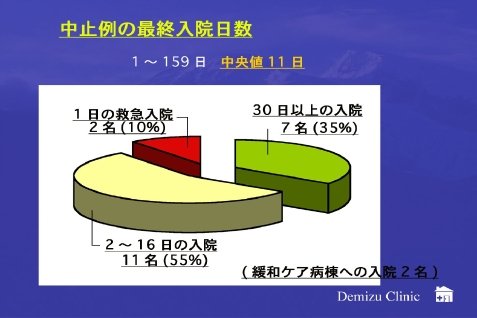

在宅ケア中止後、死亡までの、最終入院日数は、1日〜159日(中央値11日)でした。

中止後の経過を最終入院日数別に分類すると、30日以上の入院は7名(35%)、

2〜16日の入院が11名(55%)、入院日数が1日の救急入院死亡が2名でした。

この中で、緩和ケア病棟での死亡は2名でした。 入院に至った原因は、

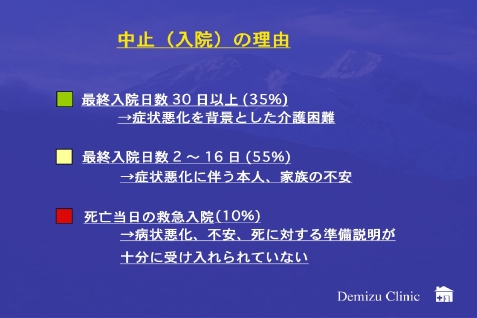

最終入院日数30日以上(7名)では、症状悪化をベースとした介護困難が主で、

2〜16日(11名)では、症状悪化に伴う本人、家人の不安が目立った。

死亡日に救急入院した2名に関しては、病状悪化・不安に加えて病状、死に対する準備説明が

家人も含めて十分受け入れられてないものと考えられました。

[結果5]主介護者と中止比率

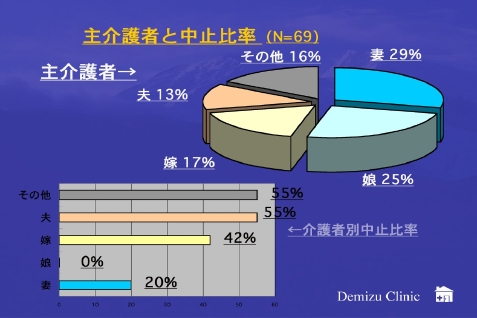

がん患者さん全体69名の主介護者の状況は、妻20名(29%)、娘17名(25%)嫁12名(17%)夫9名(13%)その他11名(16%)でした。

主介護者別に中止比率をみると妻4名(20%)、娘0名(0%)、嫁 5名(42%)、夫5名

(55%)、その他6名(55%)となっており、

娘・妻が介護者の場合と、嫁・夫・その他が介護者の場合で大きな差がみられました。

[考察]

がん末期の在宅療養は、必ずしも在宅死までを視野に入れて開始されるわけではなく、本人、家族の希望に応じて在宅・緩和ケア病棟・一般病棟のいずれもが選択できる状況にあることが望ましいと思われます。今回の検討を通して、在宅での看取りを行うには、

(1)本人、家族の希望(病状告知済みが望ましい)

(2)介護力(主介護者+手伝ってくれる副介護者の存在)と介護者の介護指導、精神的サポート

(3)適切なケアマネージメントによる介護、療養環境のサポート

(5)ケアチームと本人および家族との良好なコミュニケーション

(6)十分な症状コントロール

(7)24時間対応による不安の解消

(8)急変時の対処の確認、病状悪化と死の受け入れ準備説明

などが欠かせないと考えられました。

[まとめ]

1)今回の検討を通して、在宅ホスピスケアでも症状悪化による本人のADLの低下により介護力不足が生じてくることで入院に至るケースが多くなっていました。

2)主介護者が娘あるいは妻の場合は在宅ケア中止となる例がそれ以外の主介護者より明らかに少なく、それまので生活様式を守りつつ介護ができることがその大きな理由ではないかと思われました。

以上です。ありがとうございました。

![]()