![]()

INDEX

![]()

![]() 3.在宅ホスピスケア活動状況 Updated!

3.在宅ホスピスケア活動状況 Updated!

![]() 8.第7回日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会(99.6岡山)での発表

8.第7回日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会(99.6岡山)での発表

第10回日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会(02.福岡)での発表

![]() 9.在宅での看取りをおこなった家族の方へのアンケート調査結果

9.在宅での看取りをおこなった家族の方へのアンケート調査結果

![]()

もし治る可能性が高ければ、ある期間、入院して自由を制限され、つらい検査や治療を受けることは仕方のないことかなと思います。しかしもし治らない可能性が極めて高ければ、残された時間を自律的に、心の安らぐ環境で自分の納得のいくように過ごしたいと思います。

実際に在宅ケアをさせていただいた患者さんが、在宅を選ばれた理由は、病名および病状の説明をはっきり受けて、積極的に自己のリズムでの自律的療養生活を望まれる場合と、入院への嫌悪が強い場合があるようです。それは(結果的にうまくいかなかった苦痛のある)治療や検査への恐れ、病院スタッフへの不満、同室者への気遣い、安らぎのない不自由な環境などです。

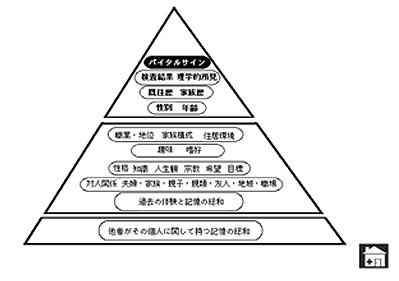

意識レベル、血圧、脈拍数、呼吸回数、体温などをバイタルサインと呼んでいます。人が亡くなるということは医療の記録(カルテ)上は、バイタルサインの変化として記録されます。医療は「科学的」であるために人という複雑な存在をしばしば単純な系に還元します。限られた局面ではこの方法は効果的なのですが、ホスピスケアにおいてはそうはいきません。人の死は当然のことながら「バイタルサイン」が死亡するのではなく、極めて個別的、全人的な出来事だからです。個別性とか全人性とは何かというのは簡単に答えられない問題ですが、下の図は普段医療の場で捉えられている個人に関する情報は本当に氷山の一角に過ぎないということを直感的に示したものです。

こうした複雑な系を「科学的」に扱おうと単純化するのは不可能です。個別性、全人性を最大限に尊重するには、患者さんは安易に「身を任せて」自己決定権を放棄してはいけませんし、医療関係者は本来無理な「パターナリズム=善意のお父さん主義」による決定をしてはいけないのだと思います。患者さんとそのご家族をを主人公に、というのは、患者さんを主賓としてもてなすことではなく、患者さんの自己決定をサポートすることでしょう。このためにも在宅ホスピスという選択を可能にすることの意義は大きいと考えています。

個別性、全人性を尊重するには「病室に家の要素を持ち込む」ことより「家に病室の要素を持ち込む」方が望ましいと思います。

1.患者さんの人数と現在の状況 2.患者さんの年令 3.訪問頻度・時間外訪問頻度4.在宅地図(岸和田市の地図上に赤い丸で示しています)

上記の項目については在宅ケア・在宅ホスピスケア活動レポートをご参照下さい。

なお、1996.5〜2000.1に在宅ケアをおこなった39名のがん患者さんの統計的プロフィールはこのページの7にあります。

| 肺 | 膵臓 | 肝臓 | 乳房 | 胃 | 食道 | 大腸 | 胆道 | 卵巣 | 前立腺 | 甲状腺 | 不明・他 | 計 | |

| 男 | 16 | 4 | 2 | - | 8 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | 8 | 47 |

| 女 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 40 |

| 計 | 31 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 87 |

6.在宅ケア開始時点(亡くなられる何日前から在宅ケアを始めたか)

在宅ケアを始めた時点が、亡くなられる何日前だったかを図で表示しています。24時間以内の方2名を含めて、全体の約半数の方が15日くらいまでです。もっと早い時点でご相談があればよかったのにと思うことがしばしばです。在宅で過ごすことを望まれる方、あるいは通院が困難になってきている方は、家族だけの受診はせずに、在宅ホスピスケアについてご相談下さい。[在宅ケア開始時点をみる]

19996.5から2000.1までに在宅ケアをおこなった39名のがん患者さんについてのまとめです。2000.1に第4回大阪癌とQOLセミナーで発表するためにまとめたものです。

| 性別 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 年齢 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原発部位 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 診断治療施設 |

岸和田市民病院 15 国立療養所近畿中央病院 3 大阪府立成人病センター 3 市立泉佐野病院 2 市立貝塚病院 2 天理よろず相談所病院 2 大阪府立病院 近畿大学病院 兵庫医大病院 大阪警察病院 大阪労災病院 泉大津市民病院 岸和田徳洲会病院 ベルランド病院 府中病院 各1 その他 3 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 在宅ケア開始前の状況 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 在宅ケア期間 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| ケア開始から亡くなるまで |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 告知状況と亡くなった場所 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 年齢と告知率 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 亡くなった場所と告知状況 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 主介護者 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 訪問距離・地域 |

|

4.在宅ホスピスケアをおこないながら考えること……努力目標です

1.地域の人々に在宅という選択肢を選んでもらえるようにすること

2.病院でとれる症状は家でもとれる、家でしんどいことは病院でもしんどい

3.個別性、全人性を尊重するには入院より「家に病室の要素を持ち込む」方がよい

4.病院のがん治療に取り組む医療関係者に望むこと

患者さんの通院に無理が出てきたとき、家族だけの受診というスタイルはとらずに、地域の在宅医療に取り組む医療機関に紹介して欲しい。がんの症状コントロール、ケアを患者さんの診察無しでおこなうことは無理があると思われます。

1.「がん患者は家に帰ろう」大頭信義 編著 エピック、1998年5月 1200円 日本ホスピス・在宅ケア研究会の代表である筆者が、これまでの活動をベースにがん患者さんの在宅ケアに関して、患者さんのご家族の手記なども交えてまとめた、大変わかりやすくよい本です。一般の方、医療関係者向き

2.「がん患者の在宅医療」 柳田 尚 編著 真興交易医書出版部、1998年7月9500円 これまでのところ在宅でのがん患者さんの医療、ケアに関して一番まとまった厚い本です。医療関係者向き

3.「退院後のがん患者支援ガイド」日本ホスピス・在宅ケア研究会 編 プリメド社1995年10月 2500円 Q&Aの形で非常にわかりやすくかかれています。医療関係者向きですが一般の方も興味のある方は読みやすいと思います

4.「在宅ホスピスケアを始める人のために」 川越 厚 編著 医学書院1996年5月2472円 在宅ホスピスケアに早くから取り組んでいる東京の白十字訪問看護ステーション、賛育会病院がまとめた本です。医療関係者向き

![]()